おひとりさまサポート

老人ホーム等の入居に必要な身元保証人の候補がいない方の

入居をサポートします!

<単身・おひとりさま>

Q.老人ホームに入居する際に求められる身元保証人を頼める人がいない。身元保証人がいなくても入居できる老人ホームがないだろうか?

<子どものいないご夫婦>

Q.老人ホームに入居する際に求められる身元保証人の候補としては姪しかいない。しかし、親しく付き合いをしているわけではないので、身元保証人を頼みづらい。どうすれば、夫婦ともに老人ホームに入居することができるだろうか?

🔹WHY? 身元保証人の必要性

老人ホームに入居する際に締結する入居契約には本人だけでなく、身元引受人と連帯保証人の署名捺印が必要となります。ひとりが双方をかねることが可能です。 この2つの役割を合わせて連帯保証人と言う場合もあります。

それぞれの役割は以下の通りです。

1 連帯保証人(利用料等の金銭の保証)

利用者本人が利用料等を支払えなくなった場合に利用者の債務を保証します。

2 身元引受人(連絡先、身柄の引受け、ご遺体の引き取り等)

<2>身元引受

このように連帯保証人、身元引受人の役割は大変重要であり、重い責任を担っていただくことになります。

🔹 HOW? 1/2 連帯保証人を確保もしくは代替する方法

連帯保証人の候補がいない場合の選択肢は次の2つです。

条件は保証会社によって様々です。それぞれのメリデメをみて、具体的な条件は相談した上で内容を見比べて判断してください。

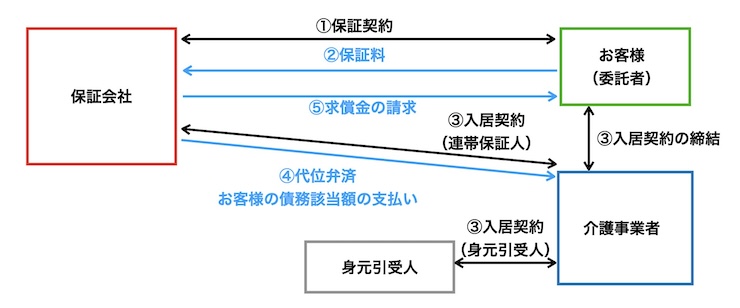

選択肢1 保証会社から保証契約を購入する

・保証契約は老人ホームの利用者が保証会社に保証料を支払って、利用者が利用料等の債務を支払えない場合に、保証会社が代わりにその債務を支払う(代位弁済)契約です。

・保証契約をする際に保証契約を行えるか否かの審査があります。資産の状況によっては契約を断られる場合があります。

・保証契約開始後も定期的に資産内容をチェックされ、資産が劣化した場合によっては他の施設への転居を求められる場合があります。

・代位弁済をした場合、保証会社には求償権といって、弁済した債務に返済までの利息を利用者に請求する権利があります。保証契約は、債務相当額を立替払いする契約であり、債務相当額を支払ってくれる契約ではないことに注意が必要です。

・保証会社から保証契約を解除される条件を保証契約書にて確認して置く必要があります。

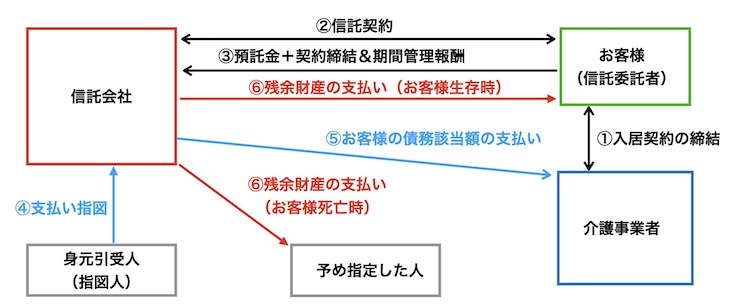

選択肢2 信託会社に保証金相当額を預託する

信託は利用者が予め一定の金額を信託会社に預託しておき、利用料が支払えない場合に、その預託金から債務を支払うことによって、連帯保証人に替える制度です。

・信託会社と信託契約を締結し、一定の預託金を信託会社に預託します。合わせて契約締結費用と期間管理報酬が必要です。

・預託金は信託会社の財産とは分別管理され、その保全が保障されています

・利用料の未払いが発生した場合に、介護事業者は信託会社に対して債務相当分の請求を行い、信託会社は支払います。

・入居契約が終了した際に、預託金の残額は予め指定された人に支払われます。

・自分が預託していた預託金ですから、求償を受けることはありません。

🔹 HOW? 2/2 身元引受人を確保する方法

身元引受人は非常に重い責任を負います。子どもがその役割を担うことができない場合には、専門家もしくは親戚に依頼することになります。

その場合、 子どもではない身元引受人に金銭の負担をさせないように、必要な費用と報酬を用意して、その支払いを取り決めて契約書にする必要があります。

選択肢1 専門家(司法書士・行政書士・社会福祉士等)をご紹介します。

報酬を支払うことによって、専門家が身元引受人に就任します。

報酬並びに必要な費用と委託する事務について、必要な内容を公正証書で契約をします。

選択肢2 甥・姪、その他の親戚等に身元引受人を依頼します。

以下の条件を付けることで身元引受人を受けてもらいやすくすることができます。

<4> 任意後見契約、医療の事前指示書、死後事務委任契約等、身元引受人に授与する権限を公正証書を作成して明確にします。

これらの段取りについても専門家がお手伝いをいたします。

【動画】

老後に通る3つの関所と通行に必要な通行手形としての

公正証書5点セット

動画で備えの必要性と必要な公正証書についてご覧ください。

🔹 HOW MUCH ? どこに相談すれば?費用はどの程度掛かるのか?

専門家をご紹介させていただきます。

契約条件の詳細をご説明し、費用をご提案します。